私の宇宙からこんにちは、natanです。

今回から、三体思想トライアドローン対談の第二部をお送りします♪

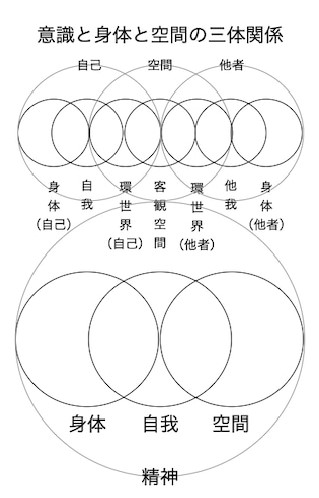

身体構造と空間構造の対応

じつは今回リカルドさんとコラボするキッカケになった私の実体験がありまして…。

natan:私は夜寝る前にストレッチやヨガをする習慣があるのですが、そのとき呼吸を意識してゆっくり身体を伸ばしていくんですよね。

natan:呼吸のリズムは吸うが4秒、吐くが8秒という、吐く方を長く行うんですが…。

これはときどき起こっていたことなんですが、吸うときは通常の4秒なんですが、吐くときだけ1秒がものすごく長く感じるときがあるんです。

気のせいのようにも感じるのですが、でも私は時計の秒針の音を聴きながら呼吸をしているので、時計の秒針の1秒自体がとても長いんですよね。

私としてはその瞬間、空間がビヨーンと伸びる感じがして、とても不思議な感覚なんです。

これをリカルドさんにお話したところ、三体の話をしていただいて、コラボしましょうという話へ発展したんですよね。

この私の体験にもあるように、身体と空間には対応関係があるのでしょうか?

はい、実体験のお話ありがとうございます。

Ricardoさん:今言われたような自我の意識に現れる具体的な現象として、何がどう紐付いているのかという説明にはまだ考察が至っていないんですけども、身体の構成と空間の構成を考えたときに、対応しているものがあるのではないだろうかと三体ではみています。

これまでの説明の中では、奥行きの幅化と身体の客体化についてお話してきましたが、空間の構造には骨格系、奥行きは脊索や脊椎、幅は手脚などの骨格に対応関係があるのではないかとみています。

Ricardoさん:ちなみに、三体では身体のイデア、空間のイデアの対応を、空間のカタチに対応したカラダのカタチとして話をしています。

神経系と空間の関係性

その他に、意識に具体的にイメージとしての空間像が現れてくるためには、生物学的には各知覚器官が外界から感知・知覚した情報を神経を通して脳に集約して、脳の大脳皮質で統合した上で意識に上げることになっています。

Ricardoさん:骨格が空間の幅化を支えている身体の構成要素だとすれば、神経系は空間のイメージを統合する身体の構成要素ですが、またそれらがお互いに支え合ってもいます。

世界観の中での表象・見えの中にさらに空間性を保持するのは、骨格があるが故に幅化した奥行きみたいなところが見えの中に発生させられているんだと思うんです。

その中でも、この後お話する空間性と変化を捉える時間知覚という部分が見えの表象の部分に加わることで、表象された見えの世界像が幅化した奥行きを伴ったり、時間性を伴ったりするように現れると考えています。

それら全ての支えがあった上で、統合されたイメージが幅化した奥行きを伴ったり変化を伴ったイメージとして、今見ている世界空間として成り立っているのではないかと考えています。

世界のイメージ像を支える骨格系と神経系

空間の世界像の中に空間性を身体側で担保しているのが骨格系だとすると、空間のイメージ像を担保しているのが身体側の知覚器官の情報を統合した神経系だと考えています。

Ricardoさん:神経系は、目は光を取り入れて、耳は音を聞いて、皮膚は物の触覚を感じたり温度を感じたりしますよね。

知覚情報は一見、それぞれを独立した情報のように認識していると思いがちですが、人間の意識の上でじつは世界像は統合された形でしか認識されていないんです。

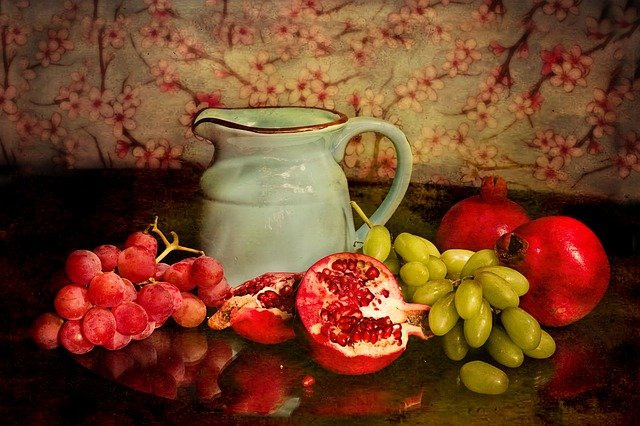

心理学的な意味合いでは、見た目での判断が8~9割といわれるように、見たイメージ像に私たちは左右されやすいというものの、たとえば食事でも「おいしい」という感覚の中には味わいだけではなく、匂いなどの味以外の情報が一緒になって含まれて、無意識にそれを組み上げて「おいしい」の一言になっていくんですね。

世界に対する表象部分を統合する神経系

世界を見ているつもりでも、そこには世界の空気感というか、世界から感じ取られる温度だったり匂いだったりする部分を同時に統合させて感じるので、その場に居合わせた風景を感じることと、写真だけで風景を見るのとでは世界観は全然違うんですよね。

Ricardoさん:目の情報だけで世界のイメージを捉えることと、その場に身を置いて、世界のイメージを捉えることとは隔たりがあります。

だからモニターや写真だけで世界を見るのと、その場に居るのとでは世界観の重み、奥行き(深み?)が違いますよね。

五感をフル活用して感じ取るというイメージですか?

Ricardoさん:意識の上ではあまり、視覚情報、聴覚情報、触覚情報に切り分けられないんですよ。

匂いの一言においても、匂いに含まれる温度感みたいなものも合わせて感じたり、目で見た映像に左右される部分があったり、同じ嫌な匂いでも目の前に嫌なものをイメージするものがあれば嫌悪感が強くなるし、その匂いは嫌だけど目の前のきれいな花があったら匂いのイメージが緩和されたりとか。

人間が世界に持っているイメージ像って、五感が入り乱れて統合されているんじゃないかなと。

世界に対する表象の部分を統合しているのが神経系。

ま、今の科学では視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚というふうに分離して説明しているけども、人間はそれほど五感を分離しては意識していないんじゃないかなと捉えています。

音に色を感じたり、数字に色を感じたりする「共感覚」という能力もあるくらいですからね。

そして、世界のイメージ像を支えているのが空間性や時間性なんですよ。

空間性がない世界イメージ、時間性がない世界イメージは成り立ちにくいとは思いませんか?

「空間性がない」とは写真のことですか?

Ricardoさん:写真にも空間性を見出しちゃうじゃないですか、人間って。

写真に風景が映し出されているとすると、「その世界に奥行きがある」という前提の元で見ますよね。

それが写真でなくて絵画だとしても、何かしらの空間性があるというふうに、私たちはほぼ無意識でそこにそれを見出していますよね。

大脳の役割

あと、時間性のない世界イメージとなると、やっぱり写真とか絵って止まっているじゃないですか。

Ricardoさん:でも、瞬間として本当に止まっているところを私たちはイメージできないんです。

時間の流れの中の一部という前提、そうやってその写真に切り取られた風景の前後をイメージしながら写真を見てしまうんですよね。

だから、人間としての世界イメージというのは、見えとしての色合いを知覚していることにとどまらず、そこには五感覚が必ず伴っているし、さらには骨格系に支えられる空間性が支えているし、時間性も見ているイメージを支えていると思うんですね。

ここまで、イメージには神経系が関わっているんじゃないかという話をしてきましたが、神経系の統合が脳ですよね。

末端の知覚器官からはじまる神経系の全てを集めた情報を統合してイメージにするのが大脳なんですけども、科学では「意識は大脳にある」と言いますよね?

身体と空間の狭間に意識があるとみる三体としては、大脳は意識に世界イメージを渡している媒体器官なんじゃないかなと思っています。

次回につづく…