私の宇宙からこんにちは、natanです。

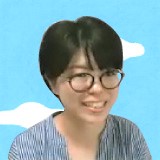

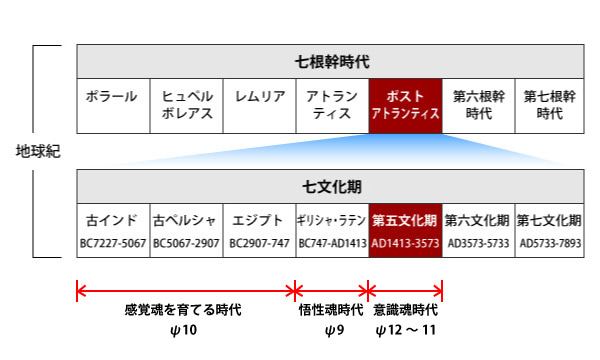

今日からψ11~12の領域へ学びを進めていきたいと思います。

以下の解説は、本家ヌーソロジーの内容を私流に解釈したものです。本家ヌーソロジーの解説とは異なりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

またψ9以上の観察子解説は、「潜在期における次元観察子」になりますので、空間認識ではなく、人間の意識発達というジャンルで解説をしています。

ψ11~12について

ψ11、ψ12それぞれの領域は、下記のように呼ばれます。

定質と性質は人間の意識進化で見た場合、下記の意味を持ちます。

しかし、人間型ゲシュタルトの意識が活動する潜在期においては、意味が異なってきます。

自己意識の形成という観点で見た場合、人間の定質と性質の意味は下記の意味を持ちます。

今のところは言葉の意味が分からないと思いますので、のちのち詳しくお話していきたいと思います。

そして、定質と性質を合わせた領域のことを

中性質

といいます。

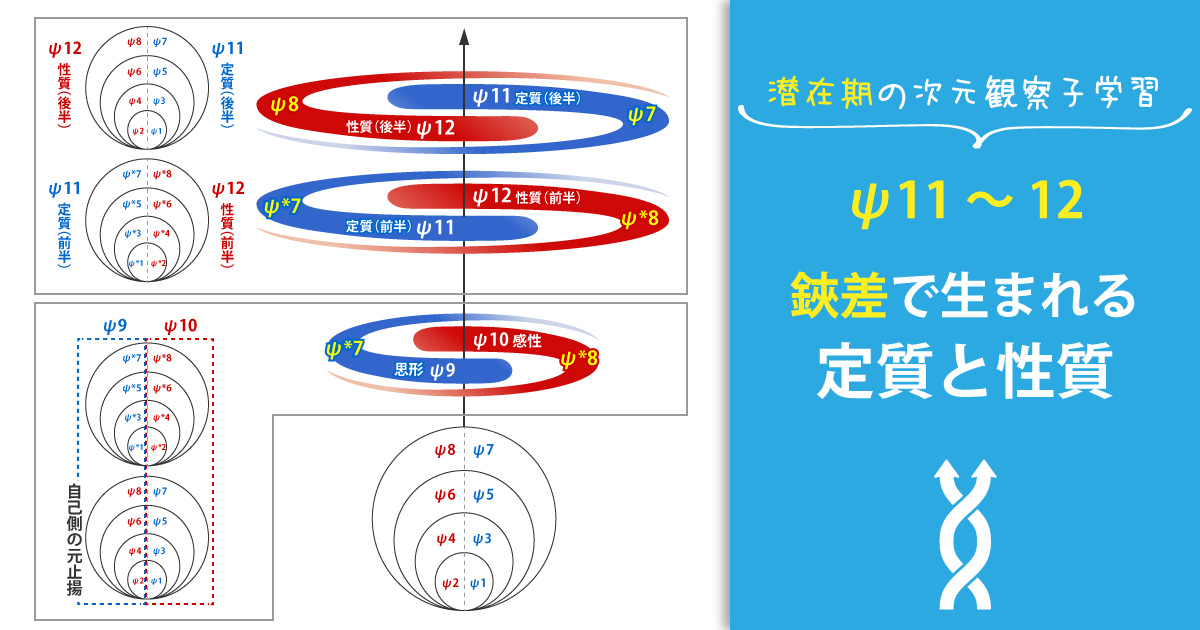

定質(ψ11)と性質(ψ12)の生まれ方

定質(ψ11)と性質(ψ12)が、ψ9~10からどのように生まれるのか、解説します。

しかし、かなりねじれまくるお話で、難しく感じると思いますので、ヌーソロジー初心者さんの方は軽く読む程度で構いません。

私は個人的にしっかりと触れておきたい部分なので、お話させていただきます!

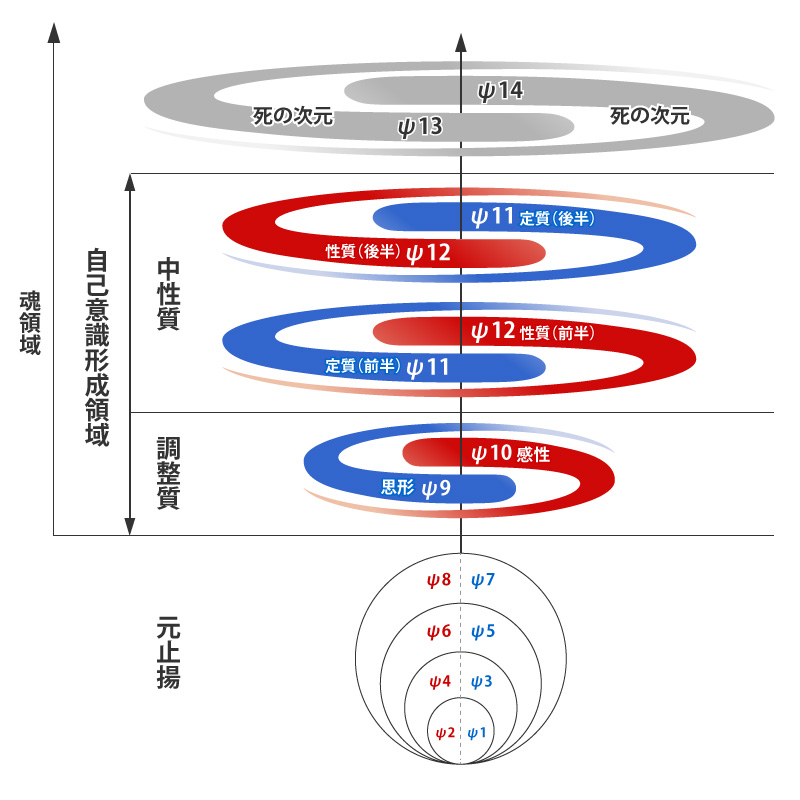

思形(ψ9)と感性(ψ10)の生まれ方(おさらい)

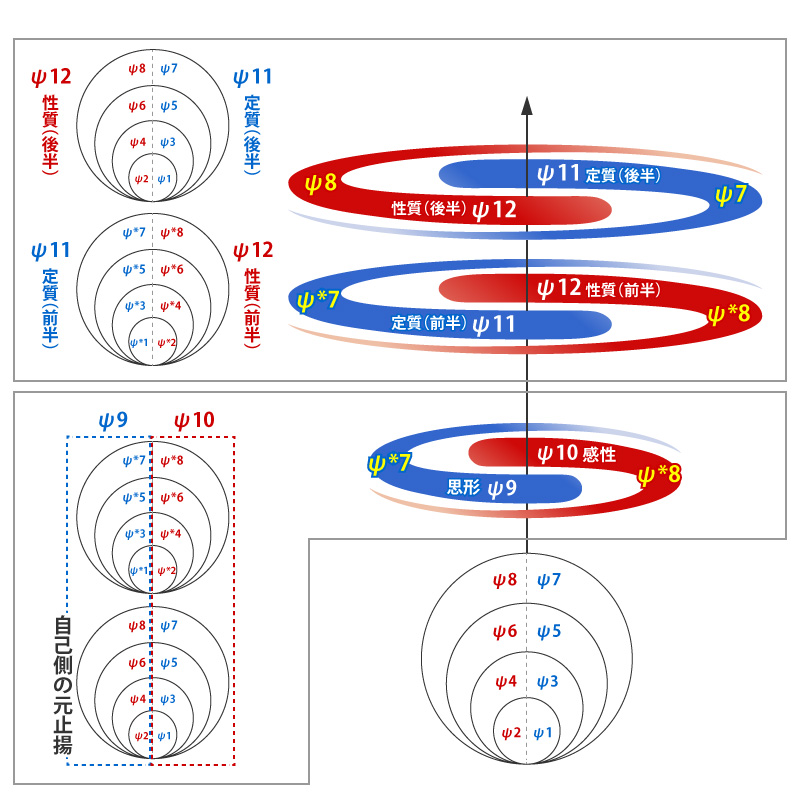

思形と感性は、自己と他者の元止揚の対化を交差させて、ねじれるようにして生まれました。

これを「対化の交差」といいます。

対化の交差からの交差(鋏差)

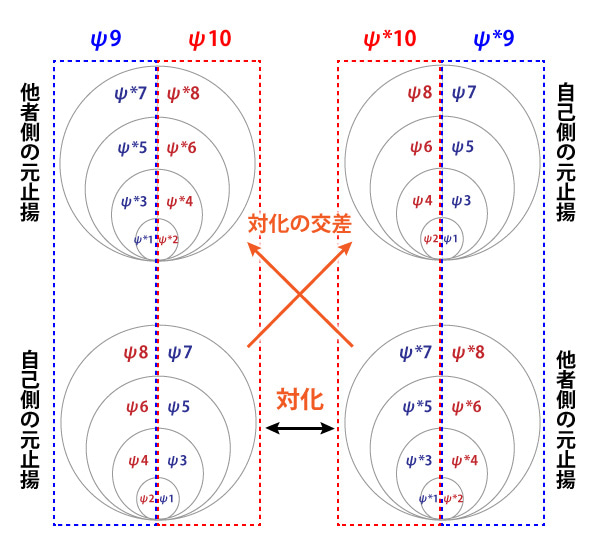

そして、定質と性質も同様に、思形と感性の対化を交差させることで生まれます。

はまぐり型元止揚だとゴチャゴチャしてしまうので、上記を整理すると下記のようになります。

定質と性質の構造は、自己の思形と感性の上に、他者側の思形*と感性*がかぶさってくるイメージです。

対化の交差からの交差という、二重のねじれになっています。

ヌーソロジーでは二重のねじれのことを

鋏差(きょうさ)

と呼んでいます。

自己意識は自他それぞれの思形と感性がねじれあって、二重化することでようやく立ちあがってくる、ということです。

このねじれは、自己と他者の間で生じる「<見る/見られる>のねじれ」を意味しています。

そしてこの構造によって、

自己意識は「他者から見た他者」としてはじめて立ちあがってくる

ということになります。

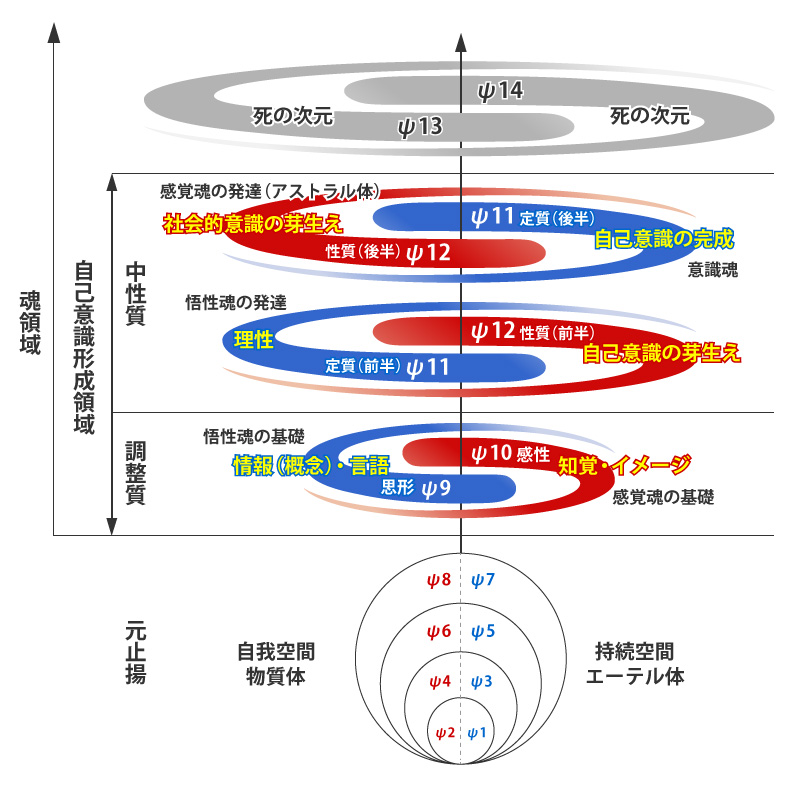

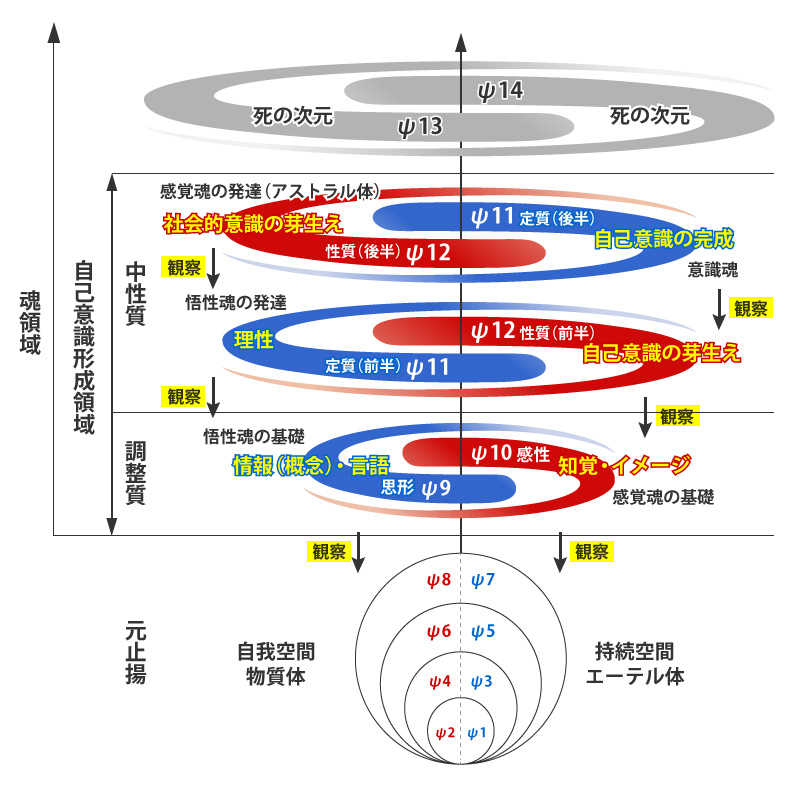

思形と感性、定質と性質の全体像

改めて思形と感性、定質と性質それぞれを、人間意識の発達で見てみると下記のようになります。

そして、上位観察子が下位観察子を観察、担当、制御している形になります。

人間存在について

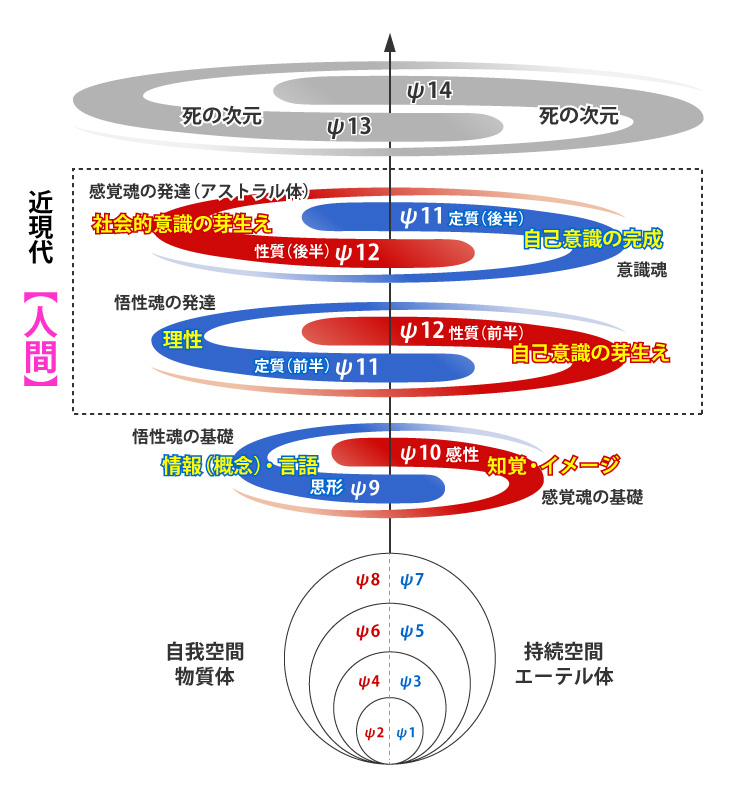

そして、この定質と性質について、興味深いOCOT情報があります。

OCOTいわく、ψ12~ψ11(偶数先手)の領域を、正確な意味での「人間」と呼ぶのだそうです。

シュタイナーで見てみるとよく分かるのですが、私たちが今育てている魂は「意識魂」です。

意識魂が成長をはじめたのは、15世紀ころからです。

ヌーソロジーでいうところの、ψ12~11の領域に該当するとイメージしてみてください。

それをOCOTは「人間」と呼んでいるということは、15世紀以前はまだまだ人類は「人間」と呼べる存在ではなかったということになるのかもしれません。

現代人が歴史を研究するとき、古代人たちの意識を現代人と同じものを有しているとして、研究を進めていると思います。(価値観などは別にして)

そのため、現代人の意識をベースに、古代エジプトなどの映画が制作されたりしているので、私たち一般人もそれを当たり前のように受けとっています。

しかし、シュタイナーの教えにもあるように、本当は自我がしっかり発達したのはここ最近の話であって、古代人たちはまだまだ集合意識的に動いていたのではないだろうか?

チャネリングなども当たり前に行っていたり、神的力を与えられながら受動的に生きていたのではないだろうか?

一人の人間に、名前など与えられていなかったのではないだろうか?

私たちが人間自我を持ったのは、つい最近の話なのではないだろうか?

私たち一人ひとりが知性を持って思考することができるようになったのは、最近の話なのでは?

人間が確立したのは、ここ最近の話なのでは?

なんだか人類の歴史を根底からひっくり返してしまうくらいビックリな話です…。

まとめ

次回は今日のお話が、今度はケイブコンパスではどのように表現されるのか、見ていきたいと思います。

次回もお楽しみに♪

コメント

こんにちは、何時も楽しく拝見しております、丁寧な解説、とても助かっています、で、質問なのですが、思形、感性の次元から性質前半、定質前半へ移行する時、なぜ打ち消す方向に偶数系、奇数系が位置されないのでしょうか?つまり赤と青の部分がそのまま上に上がっているところが分かりません、すみません、宜しくお願い致します

たなかさん、ご質問ありがとうございます(^^)

>思形、感性の次元から性質前半、定質前半へ移行する時、なぜ打ち消す方向に偶数系、奇数系が位置されないのでしょうか?つまり赤と青の部分がそのまま上に上がっているところが分かりません

人間の成長に置き換えてみると、わかりやすいかもしれません。

思形と感性というのは、人間自我の土台を形成する領域になります。

感性が育つ頃は0~7歳、思形が育つのは7~14歳の頃になります。

そこで自我の土台を作ります。

そして、高校、大学(専門学校)と意識成長の段階が上がっていきますが、この段階が定質・性質の前半部分と考えてみてください。

たなかさんご自身のことを思い返していただくとよいと思います。

そのとき14歳までの自分の土台(感性と思形)は失うことなく持ち続けていますよね。

それはつまり、思形と感性はそのままスライドして上がっていくということです。

この頃はまだ主観的な意識が強い時期ですね。

そして、社会人になって、結婚し子供ができて、会社でも昇進して……とさらに段階が上がると、今度は主観的な意識が客観的意識へと方向を変えていきます。

旦那さん、奥さんを大切にすること、子供や部下を育てることなど、他者側に意識を回すようになる時期、ここで観察子が反転します。

その部分が定質・性質の後半になります。

観察子というのは、打ち消すことなく、下位の観察子をすべて含む形で上昇していきます。

ですから、思形と感性も含まれた状態で次元上昇し、最後にグルっと反転する形になります。

以上のように、観察子の構造に人間の意識成長ストーリーを当てはめてみると、なぜ思形と感性が定質・性質前半においてそのままスライドして上がっているのかがご理解いただけるかと思います。

観察子の構造は骨組みみたいなものなので、ストーリーを肉付けしてみるとわかりやすくなります。

もしまだ不明な点があれば、遠慮なくお伝え下さい。

以上になります、よろしくお願いします。

natanさま

丁寧なご返答、有難う御座います!

たなか